En el Evangelio de este domingo (Lc 12,49-53) Jesús utiliza una frase misteriosa que contrasta las que estamos acostumbrados a escuchar salida de sus mismos labios: “mi paz os dejo”. Hoy por el contrario nos dice: “No he venido a traer paz, sino división”. Luego, no debemos entender las palabras de Jesús según nuestros criterios humanos, sino a la luz de la fe. En efecto, ya Él había dicho: “No os doy la paz como la da el mundo” (Jn. 14, 27).

La paz que el Señor nos ofrece, no es la que carece de lucha, sufrimiento o dolor; no se identifica con una situación de indiferencia donde todo da igual, ni con un encerramiento egoísta donde no me meto con nadie y evito buscarme problemas. No proviene de la eliminación de las dificultades.

Una lucha a muerte

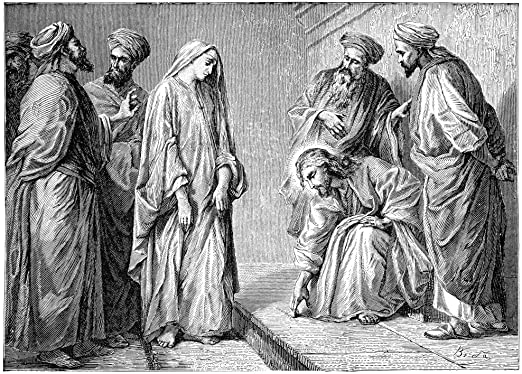

Cristo es todo lo contrario a esa falsa paz, a esa actitud derrotista que en el fondo delata que uno no tiene un ideal por el que valga la pena luchar, vivir y morir. Él es fuego devorador. Por eso dice: “He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ya ardiendo”. Y es consciente de que lo que le espera es un bautismo de dolor. Porque Él viene a conquistar las almas a precio de su misma vida.

También el cristiano vive en una lucha a muerte contra el mal. Vivir nuestra fe sin componendas y ser coherentes con la doctrina del Maestro acarrea mucho sufrimiento. Y optar por Cristo supone en muchas ocasiones ir contra los mismos lazos de la sangre: Estará el padre contra el hijo y el hijo contra el padre; la madre contra la hija y la hija contra la madre.

Hay que contar con que los que rechazan a Cristo, aunque sean de la propia familia, siempre nos perseguirán, precisamente por ser fieles al Evangelio. Una paz cobarde, lograda a base de traicionar a Cristo, no es paz. Cristo y su Evangelio no son negociables. Poner como criterio máximo el no chocar, estar a bien con todos, no crearse problemas, acaba llevando a renegar de Cristo. Y a veces se impone la opción: «O conmigo o contra mí».

Señora de las Victorias

María tuvo que mantener una lucha hasta la muerte por permanecer fiel a Dios. Ella conoció las dificultades cotidianas y las pruebas de la vida humana; vivió en la oscuridad que lleva consigo la fe. Experimentó la tentación y el sufrimiento de las luchas íntimas.

María tuvo que mantener una lucha hasta la muerte por permanecer fiel a Dios. Ella conoció las dificultades cotidianas y las pruebas de la vida humana; vivió en la oscuridad que lleva consigo la fe. Experimentó la tentación y el sufrimiento de las luchas íntimas.

Podemos imaginar cómo se vería sacudida por el drama de la pasión del Hijo. Sería un error pensar que la vida de Aquella que era llena de gracia, haya sido una vida fácil, cómoda. María compartió todo lo que pertenece a nuestra condición terrena, con cuanto tiene de exigente y penoso.

Por eso ninguna mejor que Ella podrá comprendernos y ayudarnos en nuestro camino de crecimiento espiritual. En Ella tenemos no sólo un modelo, sino una Madre solícita que vela siempre por nosotros. Como nos exhortaba San Juan Pablo II: «Al hombre contemporáneo la Virgen María ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora: la victoria de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la soledad, de la paz sobre la turbación, de la alegría y de la belleza sobre el tedio y la náusea, de la vida sobre la muerte».