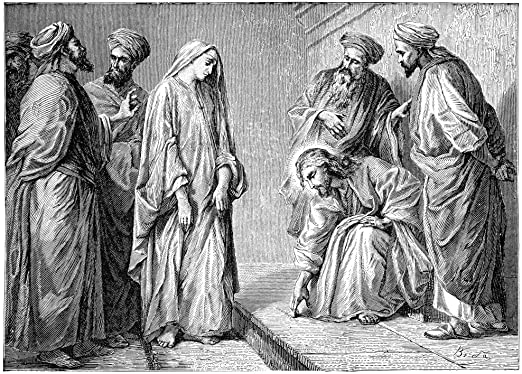

El Evangelio de hoy (Jn 8,1-11) nos presenta el pasaje de la mujer adúltera, en el que se nos muestra de manera conmovedora que por muy grande que sea mi culpa, el Señor me perdona, si me dejo examinar sinceramente por Él y si estoy realmente dispuesto al cambio de mí mismo.

Los escribas y los fariseos presentan ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola delante de Él, con increíble malicia, le proponen la cuestión. Según la ley de Moisés debía ser apedreada. ¿Cuál era su veredicto? Tanto si Jesús la absolvía como si la condenaba, podrían acusarlo.

El que de vosotros esté sin pecado

El Señor, que conoce los secretos del corazón, les da una respuesta con la que consigue tres fines principales: Ponerse del lado de la ley; perdonar a la pecadora, que es lo que su Corazón quiere y confundir la maldad de los hipócritas: “El que de vosotros esté sin pecado que le tire la primera piedra”.

Terrible respuesta que se clavó como un dardo en el corazón de aquellos acusadores, los cuales se fueron escabullendo uno a uno, comenzando por los más viejos. Al quedarse solo Jesús se puso frente a la mujer, la misericordia frente a la miseria. Jesús no está allí para condenarla sino para levantarla de su miseria, para perdonar su culpa, para darle una nueva oportunidad llena de esperanza y aliento: “Tampoco yo te condeno.”

Así aparece el Señor dulce por la mansedumbre y recto por la justicia. Él, que ha venido a este mundo como luz, cumple perfectamente su misión. La luz ilumina. Así Jesús, ilumina con la verdad, mostrándole que el camino que ha recorrido hasta ahora no es el correcto y que si desea salvarse y ser feliz, debe luchar por conseguir la conversión, por eso le dice: “en adelante, no peques más”. Pero misión de la luz es también dar calor, por medio del amor. Esta mujer se sintió perdonada y amada por el Señor. El alma que descubre el amor que Dios le tiene renace a la vida y es capaz de ver las cosas con ojos de esperanza.

Contemplemos también la actitud de los fariseos. Son incapaces de ver que también ellos están cargados de pecados y por lo tanto, necesitados de perdón. También el Señor está dispuesto a concedérselo, pero el perdón no se puede otorgar sino a quien humildemente reconoce su error y se abre a la gracia. Los fariseos no podían hacer eso, pues se consideraban justos.

Dios siempre está dispuesto a perdonar

La presente Cuaresma quiere dejarnos más instalados en la verdadera humildad, la que brota de la conciencia de la propia miseria y no juzga ni desprecia a los demás. Dios no nos condena por nuestros pecados, Él siempre está abierto a darnos nuevas oportunidades, pues “un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia”. El que es humilde no está acusando a los demás por las faltas que les ve cometer, pues conoce las suyas propias. Y tengamos en cuenta que también para nosotros es la amonestación que le dirige el Señor a la mujer arrepentida: “No peques más”. La grandeza del perdón de Cristo se manifiesta en el impulso para vencer el pecado y vivir sin pecar.

Para nuestra conversión, la Vida Mariae

La conversión que nos pide la cuaresma debe centrarse, ante todo, en la renuncia al pecado, que es lo que nos aparta de Dios. Para ello, miremos a María: toda Ella es apertura a Dios. En Ella no existió nunca la más leve mota de pecado o imperfección, no sólo por haber sido Inmaculada, sino porque durante toda su vida permaneció siempre fiel y nunca consintió en manchar su alma con algo que pudiera ofender a Dios. Y por estar llena de Dios, está también llena de caridad y compasión hacia los pobres pecadores.

La conversión que nos pide la cuaresma debe centrarse, ante todo, en la renuncia al pecado, que es lo que nos aparta de Dios. Para ello, miremos a María: toda Ella es apertura a Dios. En Ella no existió nunca la más leve mota de pecado o imperfección, no sólo por haber sido Inmaculada, sino porque durante toda su vida permaneció siempre fiel y nunca consintió en manchar su alma con algo que pudiera ofender a Dios. Y por estar llena de Dios, está también llena de caridad y compasión hacia los pobres pecadores.

Así, el mejor camino para llegar a esa conversión del corazón que necesitamos es la Vía Mariae, el Camino de María: meditar en su vida, imitar sus virtudes y, sobre todo, solicitar su ayuda y su amparo contra las tentaciones que continuamente nos solicitan al mal. Ella, como Madre y Mediadora, sabrá defendernos y socorrernos en el momento oportuno y nos dará la fuerza para perseverar fieles al amor de Dios.